William Dupuy, photo-reporter

William, humanité du regard, patience et respect pour ses sujets, mène l’enquête avec délicatesse et talent, aussi bien dans le fond que dans la forme. Voici quelques extraits du travail de ce jeune photographe indépendant, dont l’approche nous touche tout particulièrement.

L’histoire commence dans un ancien séminaire reconverti en pensionnat pour élèves en difficulté. Chaque nuit, une bande de garçons s’échappe du dortoir pour explorer les pièces interdites. Un soir, William pousse une porte et découvre un trésor : un laboratoire photo à l’abandon. Il a 14 ans. Un nouveau monde s’ouvre à lui.

Il propose au directeur de nettoyer la pièce. Tout fonctionne. Il se lance. Ignorant tout de la photographie à l’époque – il ne sait même pas qu’on développe dans le noir – il apprend par l’expérience. Mariages ratés, moqueries, doutes… mais il persévère.

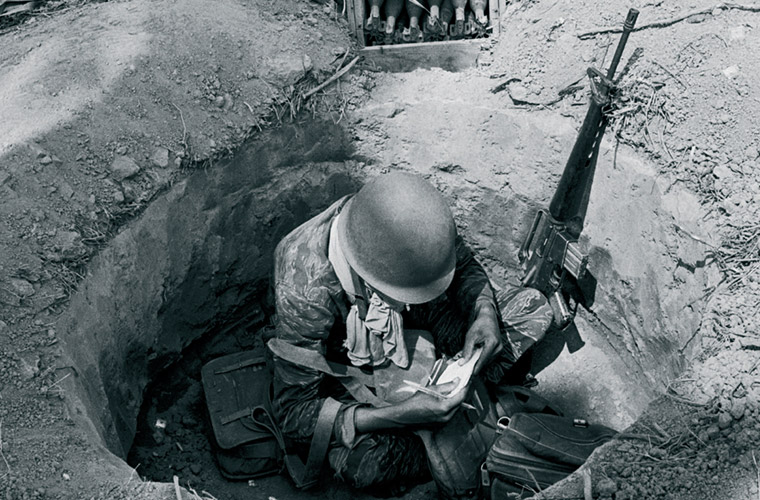

En 1994, il fait son service militaire comme photographe dans une base navale. Clichés en hélicoptère, entraînements avec les paras. Il découvre sa vocation : raconter l’action, les histoires vraies. Il pense à Patrick Chauvel, à Robert Capa.

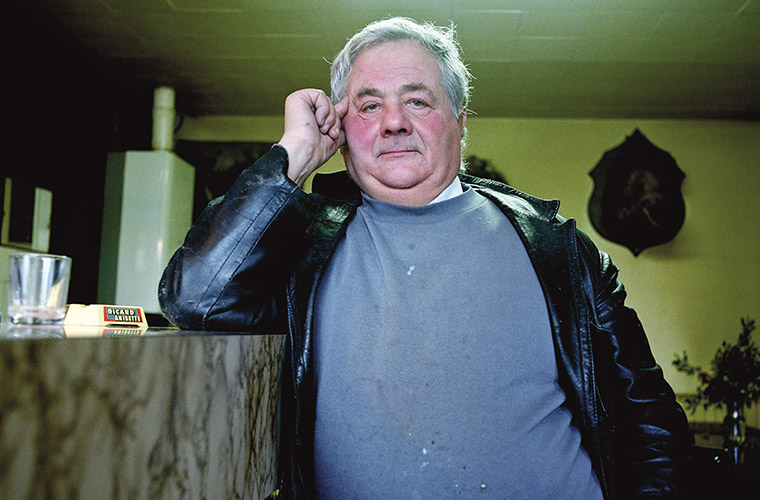

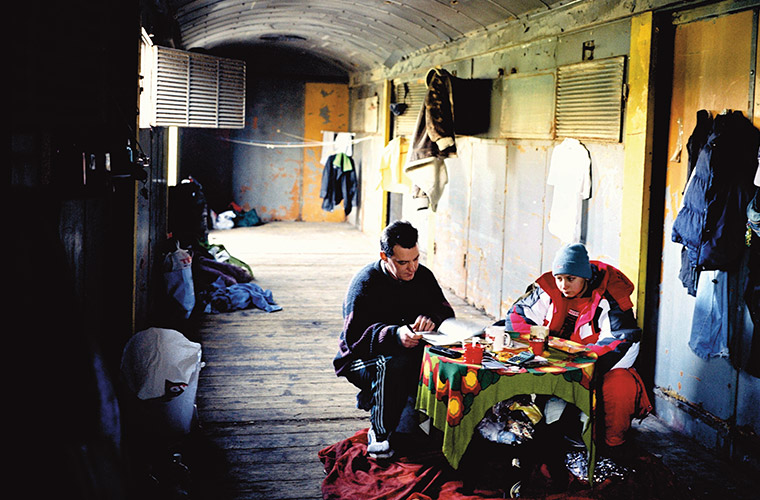

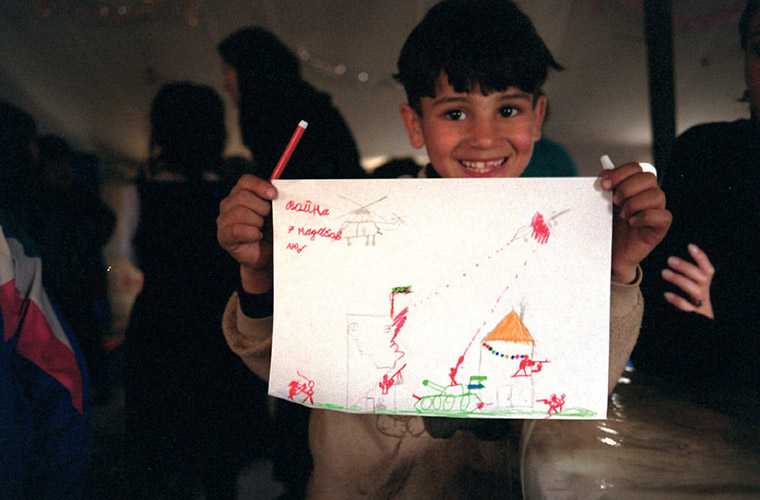

Formé au photojournalisme, il arpente tous les terrains : presse régionale, Prague, Algérie, Niger… Il prend le temps, observe, discute. Il attend le moment de grâce, celui où l’image naît sans rien forcer. « Je photographie ce que je vois, avec mon œil, ma sensibilité. »

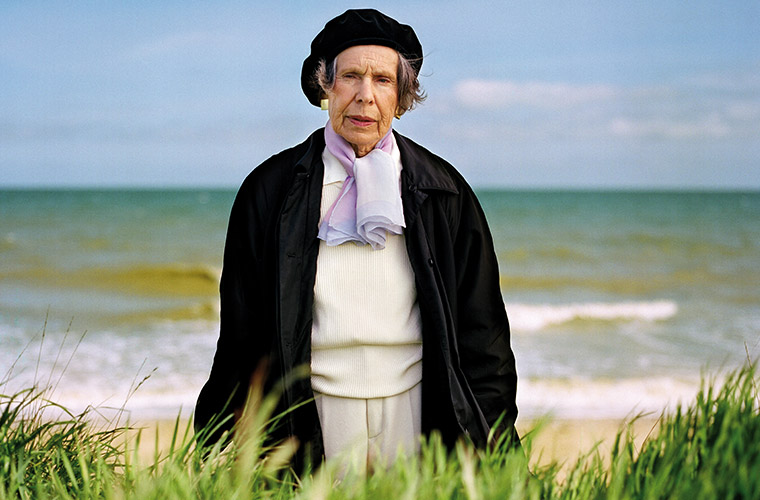

Depuis 2004, il collabore avec Samuel Humez sur un projet autour des résistantes : portraits au moyen format, lumière naturelle, textes associés. L’exposition est prévue en 2007 avec le musée Jean Moulin et la ville de Paris.

En 2005, il rejoint Picture Tank, collectif de photographes indépendants. Une nouvelle famille, de nouveaux horizons, et toujours cette obsession : trouver l’histoire juste, précieuse, captée sans bruit.

http://www.william-dupuy.com/

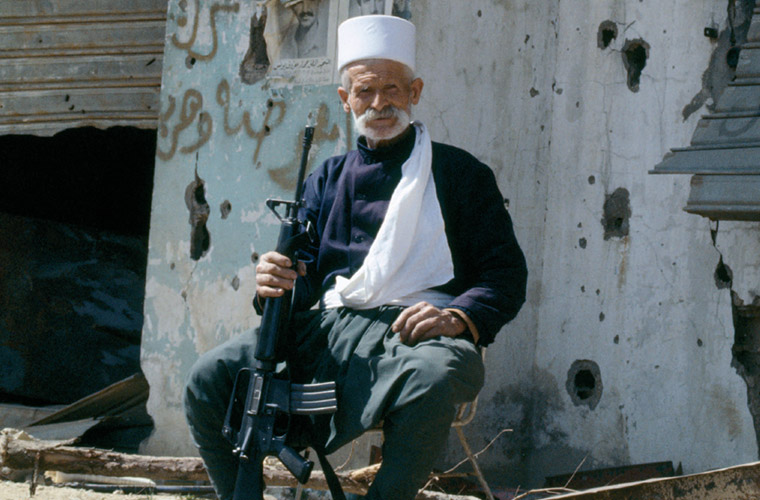

Patrick Chauvel, d’une guerre à l’autre

Patrick Chauvel est fils de grand reporter. Dans son environnement familial, les figures de Monfreid, de Kessel ou de Schoendoerffer sont familières. Tous lui déconseillent ce métier, mais en 1967, à 17 ans, il part pour la guerre des Six Jours, un appareil photo à la main.

« La photo, je croyais que ce serait plus simple que les mots. » Mais j’ai tout vu, tout subi… et rien compris ! »

De retour, ses photos sont inexploitables. Il passe six mois au labo de France-Soir, apprend, repart. Direction : le Vietnam.

Il est le plus jeune. Larry Burrows, Tim Page et d’autres l’accueillent. Il partage l’âge des soldats américains : confiance, accès, justesse des images.

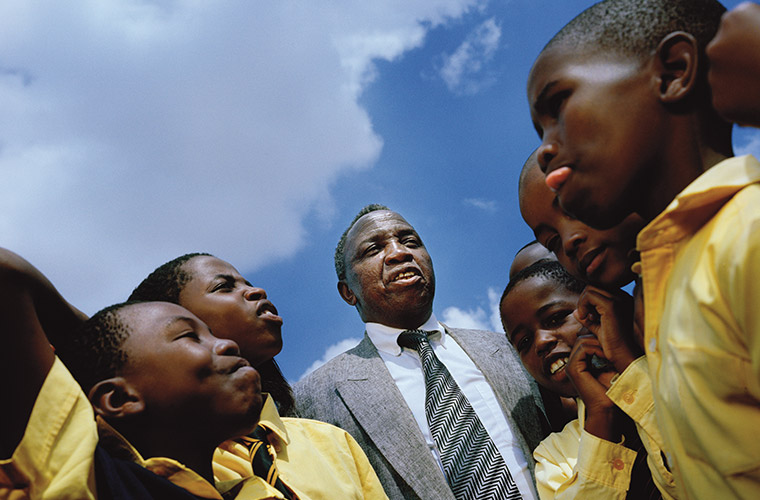

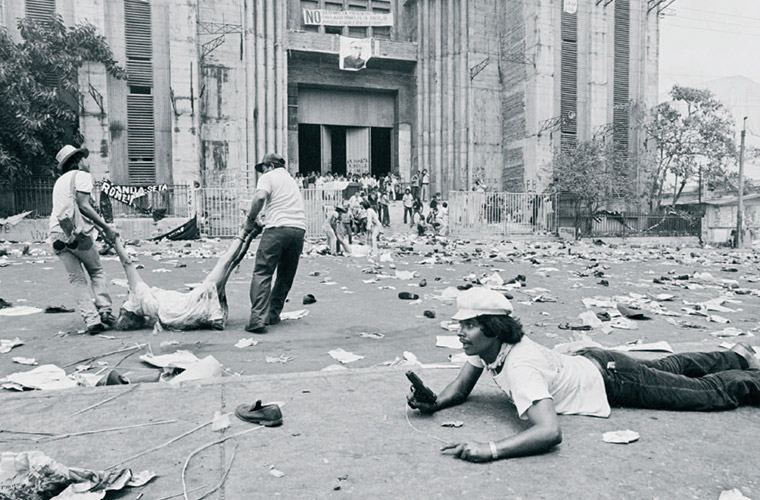

La guerre devient son quotidien : Cambodge, Iran, Irlande, Panama, Afghanistan, Tchétchénie... jusqu'à 300 jours par an sur le terrain. Il dénonce ceux qui organisent la guerre et alerte sur la fragilité de la paix.

« Témoin, mais aussi sentinelle. »

Il entre chez Sipa en 1971, puis chez Sygma en 1975. Il est publié dans Newsweek, Time, Life, Paris Match… Reçoit le World Press.

En 1999, il coréalise avec Antoine Novat le documentaire Rapporteurs de guerre, issu de ses archives filmées. Il interroge le métier : faut-il montrer la souffrance ? Est-ce un acte politique ou historique ?

Il poursuit ce regard avec un documentaire de 52 minutes sur Sarah Caron, nouvelle génération du photojournalisme.

Guerre et humanité

Patrick Chauvel dégage une sérénité rare. Il parle peu, cherche le mot juste. Sa présence rappelle que le photographe de guerre n’est pas un voyeur, mais un témoin actif.

« Notre humanité est intacte. Les années de guerre nous apprennent à reconnaître les faux-semblants. Face à la vraie douleur, nous sommes là. « Parfois, une main tendue vaut autant qu’une image. »

Niels Sidsel